|

|

|||

|---|---|---|---|

|

|

|

||

|

Agricoltura |

|||||||||||||||

|

Aspetti

generali e qualità

|

I prodotti agricoli

|

|

|||||||||||||

|

La natura, regolatrice degli equilibri terrestri e della salute delle sue creature, offre ortaggi e frutta freschi tutto l'anno, permettendo di scegliere ciò che ci aggrada in un'ampia e saporosa varietà di prodotti. Sono cibi fondamentali per l'alimentazione umana, che accompagnano e nutrono l'uomo sin dalla notte dei tempi, prima ancora che imparasse a cacciare e a nutrirsi di carne. Tanto è vero che l'Eden biblico e i paradisi di molte altre religioni sono tradizionalmente ricchi di orti e frutteti. Il consumo di frutta e verdura costituisce un fattore protettivo per molte patologie, quali disturbi cardiovascolari e i tumori, svolgenti una forte azione antiossidante. Trattasi di prodotti ad alti contenuti proteine, vitamine (A, C, B2, E, B1), calcio potassio, fosforo, magnesio, ferro, fluoro, ecc. L'alto contenuto in fibra alimentare, nel dare il senso di sazietà (senza elevare sensibilmente il livello calorico della dieta), rende gli stessi prodotti altamente digeribili, regolando il transito intestinale e riducendo l'assorbimento di acidi grassi e colesterolo. Frutta ed ortaggi possono essere consumati crudi o cotti, e ciò ne modifica l'apporto di proteine e vitamine. In ogni caso, si tratta sempre di alimenti necessari al nostro organismo e ci permettono di affrontare anche diete a basso tenore calorico. In Italia il consumo di prodotti ortofrutticoli procapite è piuttosto elevato (213 kg di ortaggi e patate, 132 kg di frutta), ponendo il nostro Paese tra i maggiori consumatori mondiali. Il consumo, però, è molto difforme, variando per molti parametri (per individuo, regione, età, mode alimentari, periodi dell'anno). Acquistare sempre ortaggi e frutta freschi permette di evitare che deperiscano poi nel cestello del frigorifero. Per verificare la loro freschezza, bisogna controllarne il "tono" (che deve essere "sodo" al tatto e alla vista), la turgidità del frutto, riscontrare la mancanza di "ammaccature" o lesioni. Per conservarli, occorre scegliere fra conservazione in frigo o a temperatura ambiente, in base al prodotto e alla stagione. Negli ultimi anni, la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli è molto cambiata. Il prodotto finale incorpora una serie di caratteristiche, alcune delle quali nuove ed oggetto d'una domanda crescente: si tratta di aspetti come la qualità, la naturalezza del prodotto fresco, la tipicità, la possibilità di economizzare tempo nel lavoro domestico, l'accessibilità, ecc., i quali sono tenuti in considerazione crescente dai consumatori. Ma nelle loro valutazioni di domanda ed offerta nel comparto ortofrutticolo, gli esperti distinguono e specificano il consumo, dividendolo in due tipi: convenience e shopping o specialty. Il primo, preponderante, riguarda l'alimentazione e la salute, funzioni tipicamente attribuite a questo tipo di prodotti; per acquistarli, il consumatore non è disposto a compiere alcuno "sforzo" né programmazione per l'acquisto e consumo; dal punto di vista del mercato, si tratta di prodotti che presentano una maggiore rigidità della domanda, la quale tende a restare stabile anche in presenza di variazioni di reddito. In tale tipo possono ascriversi le produzioni autunno-vernine (insalate, verdure), primaverili-estive, gli agrumi e in parte la frutta secca. Il secondo tipo fa leva invece su bisogni non primari, di carattere psicosocioculturale, legati alla vita di relazione extradomestica, al divertimento e alla convivialità, allo stile di vita ed ai valori personali; sono prodotti evidentemente più cari degli altri, ai quali si dedica maggior tempo, risorse e pianificazione, poiché in qualche modo solleticano e soddisfano il piacere e l'autogratificazione; dal punto di vista del mercato, la loro domanda è decisamente più elastica, legata sensibilmente sia all'aumento dei redditi sia al diminuire dei prezzi. A tale tipo possono ascriversi i prodotti esotici, parte della frutta secca e alcuni prodotti di qualità, particolarmente selezionate. Un gruppo a se stante è costituito dalle produzioni biologiche, che negli ultimi anni hanno suscitato un notevole interesse, raggiungendo la quota di mercato del 6%. (Nota: parte del testo è stato tratto da www.enotime.it) |

|||||||||||||||

|

La qualità, secondo l'European Organization for Quality Control, è l'insieme delle caratteristiche o degli attributi che condizionano l'idoneità a soddisfare una determinata esigenza". Secondo le norme UNI-ISO 8402 "la qualità è l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite". Secondo altri "la qualità è l'attitudine di un prodotto a soddisfare i bisogni dell'utente o ciò che è raccomandabile per il consumatore. La qualità dunque presenta un aspetto aggettivo legato alle caratteristiche intrinseche del prodotto (composizione chimica, caratteristiche nutrizionali, igieniche, strutturali misurabili e controllabili ovvero le specifiche o standard), ed un aspetto soggettivo funzione delle esigenze del consumatore, le sue attese per soddisfare i bisogni reali o presunti, impliciti o espliciti (caratteristiche sensoriali) o dell'utilizzazione del prodotto (caratteristiche tecnologiche o idoneità alla trasformazione. I prodotti agroalimentari sotto il profilo qualitativo presentano alcuni attributi peculiari: durata (deperibilità), rischio per la salute (tossicità), carattere edonistico (procurano piacere, carica socio-culturale). Le caratteristiche di qualità dei prodotti agroalimentari si possono classificare in: - Qualità alimentare, comprendente qualità nutrizionali e chimiche, edonistiche ed organolettiche, igieniche endogene (intolleranze) ed esogene (residui tossici); - Qualità d'uso o di servizio (conservazione, marketing, legislazione); - Qualità tecnologiche (idoneità a trasformazione). La globalizzazione e la crescente liberalizzazione dei mercati, hanno mutato il quadro competitivo internazionale, con la conseguente creazione di nuove situazioni nei vari comparti, specie nel settore agricolo e agroalimentare.

Ciò

rappresenta un rischio per le produzioni di massa, soprattutto per gli

operatori di dimensione economica ridotta quali quelli del nostro

territorio, ma può costituire un'opportunità

per le produzioni agroalimentari di qualità,

se sostenute da una attività di orientamento del consumatore e da una

forte politica di valorizzazione e tutela.

Pertanto, bisogna orientare i consumatori a

privilegiare la qualità alla quantità

e favorire una domanda più consistente di prodotti agricoli o

agroalimentari aventi un'origine geografica determinata.

Le leggi di tutela (marchi DOC e DOP). In campo nazionale la tutela dei prodotti agricoli nasce con il DPR 930 del 12 luglio1963, che ha previsto la istituzione della DOC e DOCG. La DOC (Denominazione di Origine Controllata) identifica i vini che sono realizzati nel rispetto del disciplinare di produzione stabilito per legge. Il disciplinare stabilisce i limiti esatti della zona geografica da cui possono provenire le uve, le caratteristiche dei terreni dei vigneti, le tecniche di coltivazione delle viti, i vitigni che possono essere impiegati e le relative percentuali, la resa massima di uva per ha, la resa di uva in vino, l'acidità, l'estratto secco. Definisce inoltre la gradazione alcolica minima, la possibilità e relativa regolamentazione della vinificazione e dell'imbottigliamento al di fuori della zona di origine, la tecnica e i tempi di invecchiamento, le pratiche particolari cui può o deve essere sottoposto il vino. La DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), identifica i vini che, a differenza della DOC, sono stati sottoposti, prima della commercializzazione, a un esame organolettico effettuato da apposite commissioni. Queste vengono riunite dalle Camere di Commercio di competenza per accertare il particolare pregio dei vini e la rispondenza alle condizioni e ai requisiti stabiliti nei rispettivi disciplinari di produzione. Superato questo esame, vengono rilasciati al produttore dei contrassegni del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, siglati e numerati, corrispondenti al quantitativo della partita di vino oggetto di esame, che dovranno essere posti su ogni bottiglia in modo tale che siano lacerati al momento della stappatura. La legge 164/92 nel confermare i riconoscimenti di qualità sopra indicate, ha previsto anche l'IGT Indicazione Geografica Tipica), attribuita ai vini da tavola caratterizzati da aree di produzione generalmente ampie e con disciplinare produttivo poco restrittivo. L’indicazione può essere accompagnata da altre menzioni, quali quella del vitigno. In atto sono stati riconosciuti 418 vini a DOC, a DOCG e a IGT. In campo europeo la tutela della qualità del comparto agroalimentare ha inizio con l'adozione dei Regolamenti 2081/92 sulle Dop e Igp (abrogato e sostituito dal REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, abrogato e sostituito dal REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari) e 2092/91 sull'agricoltura biologica (abrogato e sostituito Regolamento del Consiglio (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e alle modalità di etichettatura dei prodotti biologici.)

Si parla invece di indicazione geografica nel caso in cui “… il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata”. In breve sostanza, mentre nel caso della DOP risulta che tutto il processo d'ottenimento di un prodotto (dalla materia prima all’elaborazione finale) fa riferimento all’area della denominazione, nel caso dell’IGP è sufficiente che almeno una di queste fasi (produzione di materia prima o trasformazione o elaborazione) riguardi la zona di denominazione. Inoltre, mentre nel caso della DOP occorre che la qualità o le caratteristiche del prodotto siano riconducibili all’ambiente geografico di origine, nel caso dell’IGP potrebbe essere sufficiente il solo legame tra la reputazione del prodotto con l’area di provenienza. Con Regolamento 2082/92 l’Unione Europea ha istituito le Attestazioni di Specificità (AS) o Specialità Tradizionali Garantite (STG). Per poter usufruire di tale riconoscimento, “…un prodotto agricolo o alimentare deve essere prodotto utilizzando materie prime tradizionali oppure avere una composizione tradizionale o aver subito un metodo di produzione e/o di trasformazione di tipo tradizionale”.

Il perché dei marchi di tutela (*)

L’Unione Europea con

l’emanazione del regolamento 2081/92 ha inteso tutelare da fenomeni di

imitazione e concorrenza sleale i produttori delle aree rurali cui fanno

riferimento i prodotti che possono fregiarsi dei marchi DOP e IGP, e

fornire ai consumatori un'informazione affidabile – in relazione

all’origine ed alla provenienza - circa tali prodotti.

L'acquisto di tali

prodotti, dapprima prerogativa dei consumatori solamente locali o dei

turisti che visitavano le zone di produzione, oggi sull’onda della

notorietà e del successo di mercato che tali prodotti stanno conoscendo, è

possibile reperire tali prodotti sia nei negozi di dettaglio tradizionali

sia nei punti vendita della grande distribuzione. La stessa, con una serie

di iniziative sul tema dei prodotti tipici a denominazione di origine, ha

favorito la conoscenza di tali prodotti da parte del consumatore, che

individua proprio in tale soggetto economico il principale referente per

tali acquisti.

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

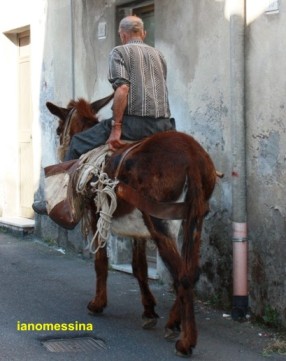

| Trasferimento a dorso di asino | Asino, tradizionale mezzo di trasporto | Etna, vista da Maletto |